小学生・家庭でできる語彙力アップ学習法

漢字や語彙を覚えるのは国語の基本です。しかし、さあお勉強しましょう、覚えましょうと言っても子供は嫌がってやってくれません。イヤイヤやってくれたとしても集中力が全く持ちません。

子供に何かを学ばせようと思ったら、好きなことや興味があることを学ばせてあげるのが一番です。

子供は、大人にとっては思いがけないものに興味を示すことがあります。しかも、一度興味を示したらとても執着し、飽きるまでずっと続けます。子供が興味を示したときに、「なんでそんなものに?」「今忙しいから」という大人の価値観や都合を押しつけないで、「そうだね」「すごいね」「おもしろいね」と子供の気持ちに共感してあげれば、子供は抜群の集中力を発揮します。親としてはパワーを吸い取られて大変かもしれませんが、とことん付き合ってあげることによって、子供の好奇心がどんどん「学び」に変化していきます。

こちらでは、うちの子が実践した”ながら学習法”を紹介しています。

子供の集中力が持続する漢字&語彙の勉強法

・文字がいっぱい!リビング学習

・見渡せば日本語だらけ!お散歩学習

・難しい漢字もすらすら読めるようになる学習法

・まとめ

子供の集中力が持続する勉強法 文字がいっぱい!リビング学習

注目を集めている「リビング学習」という学習法に似ていますが、「リビング漢字学習」は、机には向かいません。教材も何もいりません。

当たり前ですがお家の中は、日本語だらけ。本、広告、洗剤のラベル、お菓子の包装、歯磨き粉のラベル、……。うちの子の場合、ひらがなが少しずつ読めるようになったころから

“ラベル読み”が始まりました。

最初は、漢字は読まずひらがなだけ読んでいました。例えば、石鹸の箱は「さわやかな花の香り」は、「さわやかな…の…り…」のように読んでいました。最初は何を言っているのかわからず、いろんなラベルを読んでいるんだなと気づくまでちょっと時間がかかりました。

ひらがなに飽きると「これはなんて読むの?」と漢字も聞かれるようになりました。「ぎゅうにゅう」だよ~、「はな」だよ~、と答えてあげます。

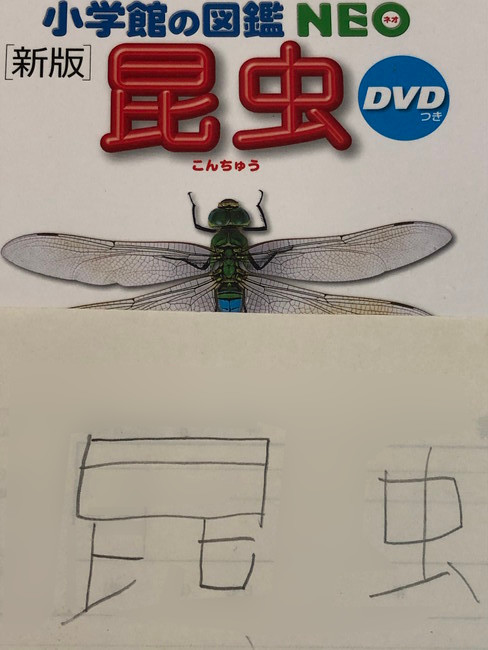

お気に入りの恐竜図鑑や昆虫図鑑にはフリガナが振ってあります。そのうち、気に入った漢字を落書き帳に写し始めました。年長さんのころ。頑張って「昆虫」を真似しています。

一年生のころ、「図鑑」を書き写していました。真似しきれてないところがかわいいですね。「上手だね!」って褒めてあげました。読んだり書いたりしているうちに、周りにある漢字がたくさん読めるようになりました。読めない漢字があるとお父さんやお母さんに聞いたり、辞書で調べたりしながら、漢字好き、文字好きの子になりました。

親も一緒に参加したり、褒めてあげたりすることで、ますます夢中になってくれました。是非試してみてくださいね。

子供の集中力が持続する漢字の勉強法 見渡せば日本語だらけ!お散歩学習

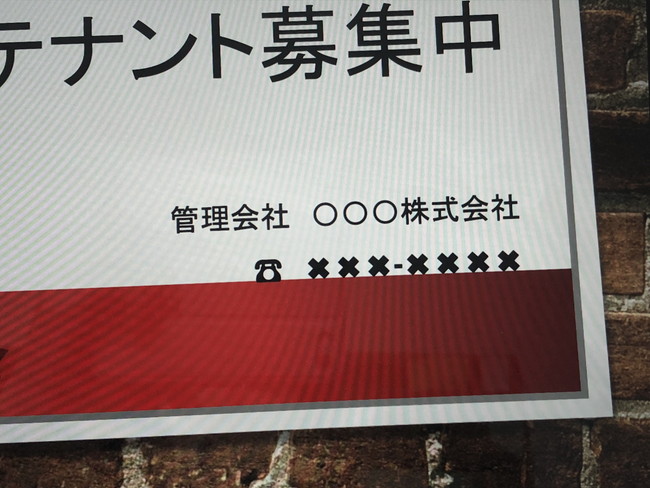

街の中に文字は溢れてはいます。うちの子の年長さんから一年生にかけてのマイブームは、散歩途中にみかけるたくさんの文字、看板、表札、広告などを読むことでした。日常生活で使う漢字はお出かけで覚えてしまったように思います。

これって「何カブシキガイシャ」って読むの?

……株式会社をどこで覚えたの??

地下鉄、JR、新幹線。電車に乗って駅名を覚えました。

お気に入りは、車のナンバープレートでした。年少さんの時は、車のナンバープレートで数字を覚えました。ナンバープレートを見かけると全て読み上げてからでないと前に進んでくれなかったので、夕食の支度が間に合わないこともよくありました。コインパーキングなどたくさんの車があると要注意のトラップエリア。年長さんになると地域を読むようになり、あっという間に、県名を漢字で覚えてくれました。なんでも勉強になるんだなあと感心していまいますね。

なぜか表札もお気に入りでした。読めない漢字があると立ち止まってあれは何?これは何?と聞きながら漢字を覚えていきました。「タナカさん、スズキさん、イトウさん」「…………ニクダさん」え?肉田!?って思ったら、「内田」だったことは忘れられません(笑)。

「ねえねえ、ゲッキョクって何?」………月極ですね。

お買い物に行くとポップ広告も気になります。ちなみに、お友達は、目玉を「めんたま」と読んだことがあるそうです。カワイイですね。

ときどき面白い間違いをしてくれるので、とても面白かったです。お散歩しながら、いつのまにか読める漢字が増えていました。道端で長時間トラップされていたので、急いでいるときや寒い時など大変でしたが、今では楽しい思い出になっています。

お散歩ついでの言葉の学習。是非試してみてくださいね。

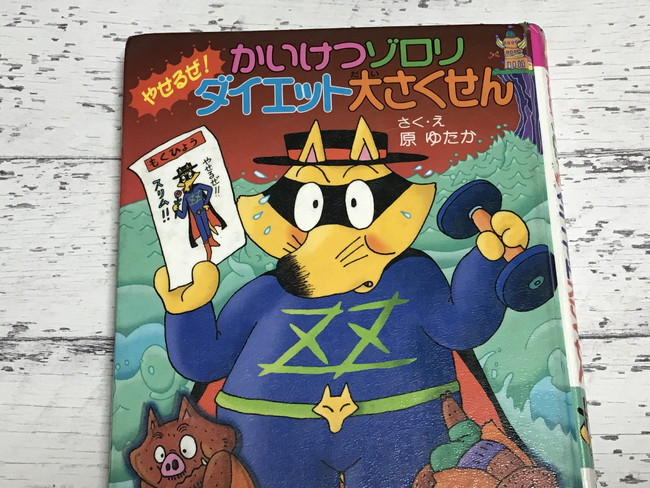

興味があれば難しい言葉もわかる!

相撲から生まれた言葉もいっぱい!難解な語彙がいっぱいの相撲観戦

年中さんから小学校2年生にかけては相撲がブーム。おじいちゃんと一緒に相撲を見ていたら、すっかり相撲に詳しくなりました。

力士はもちろん、行司さんにも熱い視線を送ります。相撲は、『番付』と言われる階層を示した順位表で評価されます。番付は大きく6つの階層に分けられ、上から順に『幕内』『十両』『幕下』『三段目』『序二段』『序ノ口』と区分けされています。また、最上位クラスの『幕内』は『横綱』を筆頭に『大関』『関脇』『小結』の三役、そして小結未満の『前頭』という順位付けで示される『平幕』に区別されます。

階級の名前や漢字も結構難しいのですが、読み方が難しいとか画数が多いとか関係なくどんどん覚えてしまいました。「ジョニダン」は子供から教えてもらいました。よく使われる「序の口」の語源となっています。大人も勉強になりますね。

「寄り切り」「押し出し」「突き出し」………技もどんどん読み始めます。勇み足(気持ちが焦って失敗する)や肩透かし(相手の意表をついて気勢をそぐ)など、大相撲の技には、日常会話で使う言葉もたくさんあります。

「○○山、○○の里、琴○○、千代○、」。力士の名前も結構難しいですが、どんどん覚えてしまいました。一年生のころには、テレビ画面で幕内力士の名前は読めるようになりました。普段使わないような漢字まで読めるようになってしまいました。

大相撲、何度も観戦に行きました!力士同士のぶつかるパチ!!という音、おおーーーという地の底から湧いて出てくるような大きな歓声!!大迫力でした。

これは難しいから読めなくてもいいとか、○年生で習う漢字だからということにはこだわらず、好きな時に好きなものを体験させてあげることによって、子供の好奇心がどんどん「学び」に変化していきます。是非、試してみてくださいね。

大好きなスポーツが漢字に興味を持つきっかけに!人名用漢字の覚え方

2年生から現在にかけては、スポーツが大好きになって、選手名からどんどん漢字を覚えてくれました。おじいちゃんとおしゃべりしながら、歴代スター選手を覚えます「長嶋茂雄」「野村克也」……もちろん、観戦したりニュースを見たりして、今どきの有名選手も覚えます。

話しかけられて、テレビ内容がわからん~っていうこともよくありました。ちょっと大変ですが、できる範囲で付き合ってあげると面白いくらいどんどん漢字を覚えてくれますよ!

小学校も高学年になると、ほとんど読めるようになってしまったので、「なんて読むの?」と聞かれることが少なくなりました。その代わりに、有名選手の出身地や身長など、豆知識を私に教えてくれるようになりました。

学校で習う漢字の順番通りにはなりませんが、細かいことにこだわらず、好きなものから漢字を覚えたので、漢字そのものが好きになってもらえたように思います。是非、試してくださいね。

まとめ

子供が興味を持った漢字や語彙を学ぶという方法であれば、特別な勉強や練習は必要ありません。「そうだね」「すごいね」「おもしろいね」と子供の気持ちに共感してあげることで、子供は抜群の集中力を発揮しますので、是非試してみてくださいね。

家庭学習を充実させたい方に向けて、下記のような記事を紹介しています。是非ご覧ください。