小学生が身に付けるべきファイル/フォルダの保存・整理術とは?

小学校学習指導要領(文部科学省)によると、小学生で学ぶべきパソコンの基本操作は、合計8つ。

電子ファイルの保存・整理についてはその2番めに記載されています。(小学校でのパソコン、プログラミング・身に付けるべきスキルとは?)。

1) 学習活動を円滑に進めるために必要な程度の速さでのキーボードなどによる文字の入力(=タイピング)

2) 電子ファイルの保存・整理

3) インターネット上の情報の閲覧

4) 電子的な情報の送受信や共有など(=メールの基本操作)

5) 文章を編集したり図表を作成したりする学習活動

6) 様々な方法で情報を収集して調べたり比較したりする学習活動

7) 情報手段を使った情報の共有や協働的な学習活動

8) 情報手段を適切に活用して調べたものをまとめたり発表したりする学習活動

最初のうちは扱うファイルが少なくて保存や整理整頓などに気にならないかもしれませんが、パソコンで作業をしていると、そのうち、ファイルがどんどんと溜まっていきます。

油断していると大切なファイルが見つけられなくなったり、間違って消去してしまったりなどしてしまう恐れもありますので、初心者のうちから、ファイル保存や整理のコツをしっかりと身に付け、ファイルに関するトラブルを可能な限り少なくする習慣を身に付けておきましょう。

こちらでは、小学生に身に付けておいてほしいファイル/フォルダの保存・整理術とその練習方法について紹介しています。

小学生が身に付けるべき電子ファイルの保存・整理術とは?到達目標について解説

パソコンを使い始めたら、大事なファイルは保存すること、さらにファイル整理のコツも身に付けてほしいですよね。小学生としては、どの程度お片づけができればよいのでしょうか?

文部科学省の「教育の情報化に関する手引」(文部科学省)を参考に調べました。

「教育の情報化に関する手引」は、今回の学習指導要領の改訂に対応して作成された、先生や学校など指導者側がみる手引きです。情報教育の目標となる「情報活用能力」とは具体的にどのような能力であるのか、またそれらの能力を子供たちに身に付けさせるために何をすればよいのかについて解説されています。こちらの資料では、児童生徒の発達段階をイメージして5

つの段階で示されています。

小学生では、ステップ3まで。

ステップ 2 (小学校中学年):電子ファイルの検索

ステップ 3 (小学校高学年):電子ファイルのフォルダ管理

ちなみに、小学校卒業以後は、

ステップ 5 (高等学校修了段階):電子ファイルの適切な運用(クラウドの活用や権限の設定等)

一方、「教育の情報化に関する手引」作成検討会の会議資料 によると、

4年では、“任意のフォルダにファイルを保存できる”

5年では、“ファイルの内容や形式に応じて適切なフォルダに整理し保存できる”

6年では、“階層構造を意識してファイルを整理しながらフォルダに保存できる”

以上のように記載されています。

つまり、小学生も私たち大人が普段から行っているようなファイルの検索や保存ができるようになればよいようです。

是非、皆さんが普段から実践しているファイル/フォルダの整理術をお子さんに伝えてあげてくださいね。また、整理術は、机の整理と同様に実際にやってみないと理解できないものです。伝えるだけでなく最初は一緒に保存方法、整理方法を考えていきましょう。

下記では、ファイル/フォルダの整理術、実践課題について紹介しています。

小学生に伝えておきたいファイル/フォルダの整理術

フォルダを作ってファイルを整理する目的は

目的のファイルにできるだけ速やかにたどり着くこと。

そのためには、

✔ ファイルがどこにあるのか覚えておきやすい整理の仕方

✔ ファイルがどこにあるのか忘れても検索できる整理の仕方

を工夫する必要があります。

仕事のできる人ほどデスクトップが綺麗に整理されているようです。しかし、「忙しいから」「できないから」とやらないでいると、どんどん散らかっていくデスクのように、パソコン上でもファイルがどんどん散らかってきます。あまりにも増えすぎてしまうとさらに散らかっていくという悪循環で、ファイルが整理されることはありません。

ファイル整理は日々の積み重ねです。普段からちょっとした工夫をするだけ、毎日小さな決まりを守るだけで、すっきりとファイルを整理することができます。つまり、ファイル整理は継続・習慣化することが大切です。 ファイルを整理しておくと、気分がすっきり、仕事も効率よく進みます。

私が、普段から心がけているファイルの整理術から、小学生に伝えておきたい内容を下記にまとめました。

1.デスクトップにファイルを放置しない。

基本中の基本。これを守らないとデスクトップがいっぱいになり、目的のファイルにたどり着けなくなります。

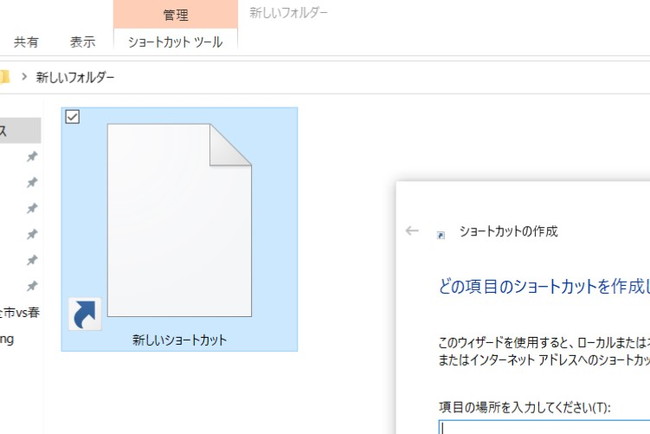

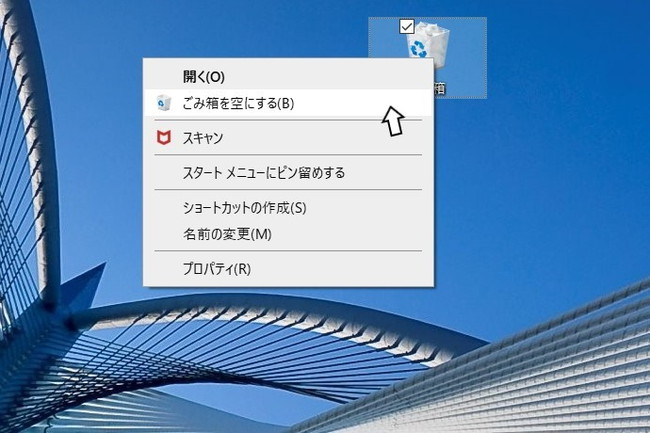

2.ショートカットを作成する

よく使うから、一番最初に目に付くところにと思って、デスクトップに置きがちなファイルとフォルダ。これもやめましょう。よく使うものは、ショートカットを作成します。

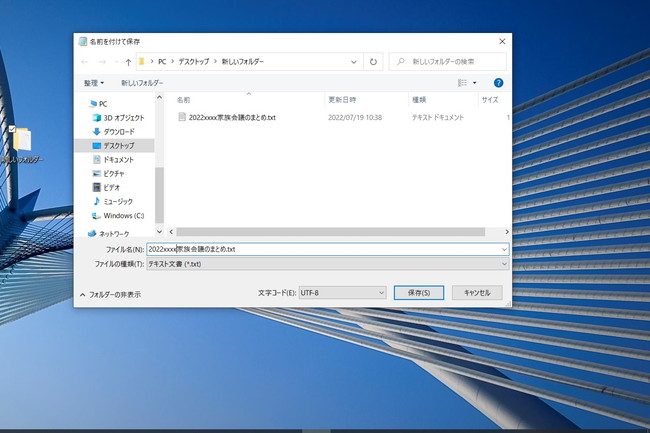

3.ファイル名は自分のルールに従う

●ファイル名は、できるだけ簡潔に内容がわかるものにするのがベスト

→長すぎると面倒くさく、短すぎるとファイルを開けるまでなんのファイルかわからなかったり、検索できなかったりします。

●更新していくファイルは、日付をつけるか、①、②などのバーションをつける。

→最後や最終という名前にするのはやめましょう。その後、更新したときに、【最終の最終】とか、【最終の訂正】とかどれが最新バージョンが不明になります。

●表記ルールを統一する、例えば、日本語かローマ字で統一、日付けは西暦月日(20210401)など

ファイル名で検索する時に迷うことが少なくなります。

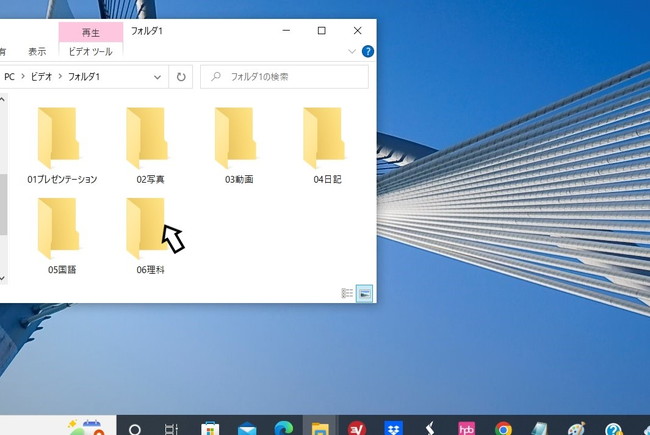

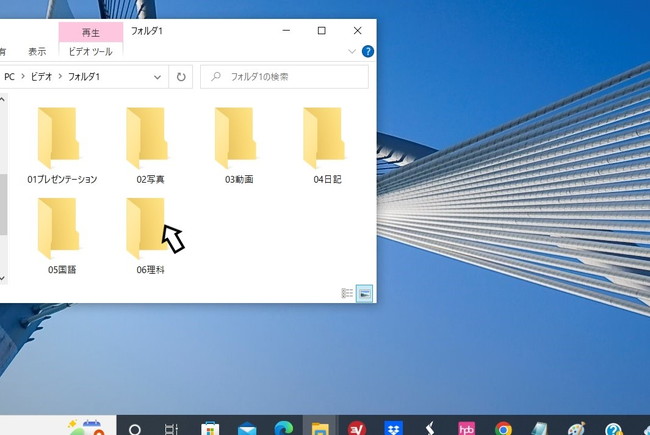

4.フォルダの作成

パソコンに慣れてしまった私たちはついつい忘れがちになりますが、初心者はファイルの階層構造をイメージできていない場合が多いです。まずは、階層構造について説明してあげましょう。階層構造を理解できたら、ファイルの整理の際には、下記のことに注意します。

●階層はせいぜい3階層まで。

→あまり深いと目的のファイルまでたどり着きにくくなります。

●とりあえずフォルダは、できるだけ少なめに。放置しておくのも短期間にする。

→急いでいる時や迷った時に作りがちな、tmpフォルダ。増えすぎても放置しすぎても管理できなくなります。

●間違えたファイル、古いファイルは削除しないで、同じフォルダ内の”古い”フォルダに別名保存

→前のバージョンの方がよかったということは、パソコンを使っている人なら何度も経験していること。うちの子もせっかく作ったプレゼンテーション作成で失敗してしまいました。じゃんじゃん上書きしていくとフォルダ内はすっきりしてよいのですが、ファイルを作成している最中は、こまめにいくつかのバージョンを保存しておきましょう。

5.いらないファイル・フォルダはこまめに消去

不要なファイル・フォルダはできる限り早めに消去します。消去しないでとりあえず取っておくと消去することを忘れてしまいます。もう使うことがないファイルやフォルダは取っておかないで消去しましょう。

6.バックアップ

まさかと思うパソコンの故障とファイルの破損。私も何度か経験しています。

「教育の情報化に関する手引」によるとファイルのバックアップは、中学生で指導するということですが、バックアップは小学生でもとても大事だと思います。一生懸命作ったデータが消えたときのショックはかなり大きいです。バックアップの大切さ、定期的にバックアップをとるという習慣を是非お子さんにも伝えてあげてください。

小学生・ファイル整理術・おすすめの練習法

デスクトップの整理が机の整理に似ているように、ファイル・フォルダの整理はランドセルの中身の整理や本棚の整理と似ています。まずは、身の回りの整理、学校からもらってきたテストやプリントの整理の練習から始めましょう。

身の回りの整理ができるようになったら、フォルダの階層構造をイメージしながら、ファイル整理を実践していきます。

例えば、普段から整理されている理科のテストの階層構造は下記のようになっています。

勉強部屋/本棚/5年生テストファイル/理科/【雲と天気の変化】のテスト

パソコンの階層構造も同じ。

C/○○ちゃんのフォルダ/小学5年生/プレゼンテーション/遠足の思い出

残念ながら、パソコンを始めたばかりの小学生は整理するファイルはそれほど多くありません。最初のうちは、ちょっとした課題を子供に与えてあげるとよいかもしれません。。

どこのご家庭にも整理できていない写真データがたくさんあるのではないでしょうか?家族写真の整理なども課題の一つになると思います。日付、人、場所、出来事で分類してもらいます。フォルダに名前を付ける練習になりますし、階層構造についても自然に身に付けられます。

元のファイルは親がバックアップを持っておき失敗しても大丈夫なようにしておきましょう。写真に夢中になって整理を忘れることもありますが、時間はたっぷりあるので、少しずつ、楽しみつつ、整理してもらえたらと思います。

まとめ

ファイル・フォルダの整理も実践で学んだ方が、どんどん上手になります。失敗も重ねながら自分の方法を見つけ、上手になっていってほしいですね。

![]() ------------------

------------------

● 「教育の情報化に関する手引」(文部科学省)

● 「教育の情報化に関する手引」作成検討会の会議資料 (文部科学省)